機能性を重視する現代家屋

家を借りるとき、家を建てるとき、家を買うとき、収納スペースがどこにあるか、容量は十分か、というのは気になるポイントだと思います。

収納スペースですから「モノを置く」ことを想定していますよね?これだけの収納スペースがあれば、部屋も狭くならず、置き場所に困ることもなく、生活しやすいぞ!と。

このように、一般には機能第一で考えてしまう。収納スペース以外では、生活導線や多機能化、部屋の役割を明確に区切ることも含まれる。確かにこの方が、合理性・能率性・実用性が求められる今の時代には合うに違いない。

精神性を含んでいる日本家屋

「モノを置かない」スペースは想定していますか?

こんな問いかけをすると「えっ、何言ってんの?」と首をかしげるだろう。

でも、昔の日本の住まいには確かに「それ」があった。

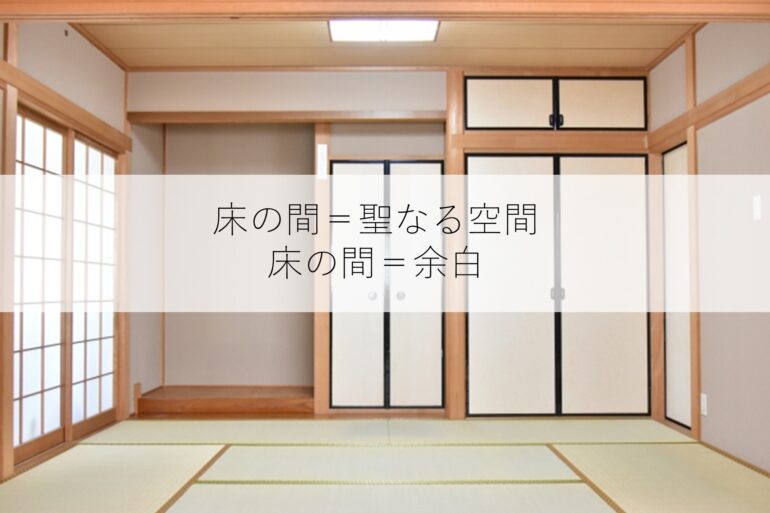

昨今のすまいから追い出されたものの第一は床の間である。実用性からいうとなくてもいい。

子供が「なんで床の間があるの?」と興味を持っても、学校でしっかり教わらないし、家庭でも教わらないし(親が知らないので)、なにより昔ながらの家は「古くさい、ダサい、田舎にある家、おじいちゃんおばあちゃんの家」のイメージに塗り替えられてしまった。

最近少しづつ古民家というワードで床の間を見かけるようになり、賃貸でも扱われつつある。が、まだまだ非日常のスペースという感覚だろう。 古民家カフェとか古民家ホテルと聞いてやっと「おしゃれっぽい」というイメージが湧くのではないか。

さて、床の間は何のためにあるのか?こちらの記事から引用してみよう。

それは、家の中の最上の席を聖なる空間とし、そこを一家の精神の拠り所として生活していた時代の心を映したものと言ってよいでしょう。

また、「空」なるものが神の依代(よりしろ=神霊が招き寄せられて乗り移るもの)になるという古代からの感覚で言えば、床の間が空白であることこそ大切なのかもしれません。「住まいの中に神社の社(やしろ=神の降下するところ)のように聖なる場所を造ることで、その霊威を取り込もうとしたのが床の間」と解説する人もあります。

雑多なものがあふれがちな家の中で、床の間だけは余白のある空間。その余白に、清浄な空気が流れていくような気もします。美しく整えられた床の間に、神棚にも似た雰囲気があるのは、きっとそんな理由からなのでしょう。

https://www.muji.net/lab/living/120104.htmlより(太字化は筆者加工)

先人達は「モノを置かない」スペースを用意し、その空間を大切にしていた。

モノは置かないが、そのスペースを心の置き場所にしていたように思う。

床の間という空間が、心をリラックスさせ、浄化させ、落ち着かせる、大切な役割を果たしていたのだろう。 合理性・能率性・実用性では説明できない精神性がそこにはある。

収納に床の間の要素を取り入れる

収納というのは、モノの置き場所を決めるだけではない。

「余白の場所」を決めることだって収納。意識して「ここには何も置かない」と決める。

取り出しやすさ・戻しやすさといった合理性を考えると余白は大事。

精神性を考えてみても余白は大事。 余白は余裕を生み、安らぎを与える。

部屋はスッキリしたけどなにか落ち着かない、という場合は、「何も置かない空間」という収納を見直すことで改善できるかもしれない。

家じゅうがのっぺりしていてはいけない。心落ち着く床の間のような「ハレ」の場所がほしい。

モノだけでなく、そこに住むみんなも整えられているような気になる、そんな場所。

床の間が作れなくとも、そんな場所(余白)は作れるはずだ。